Les stratégies scolaires au Togo à l’époque du mandat français

16 janvier 2021Le cours complémentaire de Lomé et la formation des élites modernes*

Résumé

Sur le littoral togolais, l’École a été perçue dès le milieu du XIXe siècle comme le meilleur moyen de promotion sociale. Alors que les Allemands refusaient toute scolarisation au-delà du primaire, les Français voulaient des auxiliaires formés selon leur modèle. Ils ouvrirent un cours complémentaire à Lomé en 1922, qui devint la voie royale de la promotion pour la plupart des futurs cadres du pays, en particulier les médecins. Grâce à leur « privilège culturel », les enfants du littoral ont été largement majoritaires : ils représentent les deux-tiers des 343 élèves formés en 22 ans.

Cependant, les notables de Lomé (surtout orientés vers le commerce et la langue anglaise) préférèrent envoyer leurs enfants en Gold Coast. Ce clivage se retrouvera dans les luttes politiques des années 1950-1960 : malgré d’innombrables chassés-croisés, les partisans de la rupture avec la France étaient plutôt des employés de commerce de formation anglaise, les partisans d’une autonomie progressive plutôt des fonctionnaires sortis de l’École française. Les enfants venus du Nord du Togo (12 seulement) n’apparaissent qu’en 1930 ; de même les filles (16, surtout issues des bonnes familles de la côte) à partir de 1935.

Plan

De l’école primaire à l’enseignement primaire supérieur

Les origines géographiques des élèves

Les choix professionnels

Les premières diplômées

Dans l’Afrique traditionnelle, la position sociale de chaque individu était en général strictement déterminée par son sexe, son âge et son lignage. L’École moderne, dès qu’elle est apparue, a été, pour beaucoup de jeunes, le moyen de court-circuiter ces hiérarchies, la voie royale pour accéder aux fonctions les plus hautes, ce qui n’a pas été sans induire parfois de violentes tensions. Bien sûr, ce sont les régions qui ont été le plus tôt en contact avec le monde des Européens (c’est-à-dire avant tout les côtes) qui ont su le mieux profiter de ces occasions d’ascension sociale offertes par la scolarisation, alors que les régions intérieures étaient à la fois moins équipées en établissements et surtout beaucoup plus réticentes culturellement face à de telles innovations. Dans de nombreux pays, la localisation géographique de l’offre scolaire initiale, dans les écoles de l’Administration et surtout dans celles des missions (en général les plus nombreuses), est ainsi l’une des clés pour comprendre la répartition régionale ultérieure des élites, et donc des pouvoirs.

Plus que la présence des infrastructures, l’élément essentiel de ces contrastes a été l’attitude des populations face à l’école[1]. Le Togo est ici un cas particulièrement intéressant, car on peut y reconstituer une grande diversité de stratégies de la part des acteurs en présence, européens et surtout africains [2]. Les documents disponibles nous permettent même une passionnante observation des comportements des individus, démarche qui se révèle très instructive pour expliquer, par les choix collectifs et les itinéraires personnels des années 1920-1945, un grand nombre des positions des principaux cadres du Togo au cours des années qui précédèrent et suivirent l’indépendance, quand arriva au pouvoir la génération scolarisée d’une guerre mondiale à l’autre.

L’originalité des vieilles cités marchandes de la côte du Togo, qui avaient évolué depuis le xviiie siècle au contact du commerce transatlantique, était que les élites dirigeantes y devaient leur position à leur seule richesse, fondée sur le commerce, la propriété foncière et les plantations, activités qui exigeaient de plus en plus la maîtrise de l’écrit. À Aneho (à l’extrémité orientale du littoral aujourd’hui togolais, à 45 km de Lomé, tout contre la frontière de l’actuel Bénin), on en avait compris remarquablement tôt l’importance : le vieux « cabécère » [3] George Lawson avait ainsi, de son propre chef, fondé une école moderne dès 1842-1843, avec l’aide de la mission méthodiste de Sierra Leone.

En 1887, Aneho, alors principale ville marchande de la fraction de la côte passée sous l’autorité de l’Allemagne, devint le chef-lieu du nouveau protectorat, fondé officiellement trois ans plus tôt, mais encore extrêmement démuni de moyens d’action dans tous les domaines. Conscients des enjeux du monde moderne, les notables de la région insistèrent beaucoup pour la création d’écoles, n’hésitant pas à y contribuer de leurs propres deniers. L’Administration ouvrit donc son premier cours en langue allemande en 1891 [4]. La vieille école méthodiste, de tradition anglophone, reçut un maître allemand en 1892. Les missionnaires catholiques, présents à Lomé depuis la même année, s’installèrent en 1893 dans un faubourg d’Aneho, puis, en 1895, dans la ville même. Poussés ou non par leurs parents, les enfants ambitieux s’y précipitèrent [5].

De l’école primaire à l’enseignement primaire supérieur

Après de tels débuts, l’administration allemande avait en fait pratiquement abandonné aux missions chrétiennes la charge de l’éducation des Togolais : en 1914, il n’existait en tout et pour tout que trois écoles officielles [6], face à plus de 330 écoles missionnaires. On y diffusait l’enseignement primaire essentiellement en langue éwé, partiellement en allemand à partir de 1905 (Lawrance 2001), presque exclusivement dans le Sud du territoire, jusqu’à 200 km du littoral au plus. Une poignée d’élèves pouvaient éventuellement compléter leur formation dans les deux écoles techniques de Lomé (l’officielle pour les fonctions de commis d’administration, la catholique pour les professions manuelles). Mais il était, par principe, hors de question de permettre aux Togolais l’accès à un enseignement général plus poussé (qu’ils allaient donc chercher dans les territoires voisins, plus ouverts dans ce domaine), afin d’éviter toute contestation locale à une autorité coloniale sûre de sa pérennité. Cependant, la Première Guerre mondiale chassa en un tournemain les Allemands, que les Français remplacèrent à Aneho dès août 1914, à Lomé en octobre 1920 [7], avec une philosophie coloniale tout à fait différente.

En effet, remplis de certitudes et de bonne conscience quant à leur vocation de civilisateurs, conçue comme le devoir d’assimiler les indigènes au modèle culturel qu’ils apportaient avec eux, les Français croyaient beaucoup en la scolarisation, bien sûr uniquement dans leur langue. Ils s’efforcèrent donc de la répandre le plus largement possible, avec l’objectif de couvrir tout le territoire d’un réseau progressivement densifié d’écoles élémentaires dans les villages (en fait, là encore, le Nord du territoire resta de loin le moins bien desservi). Dans les chefs-lieux des cercles administratifs, des « écoles régionales » devaient donner aux meilleurs élèves un enseignement qui allait jusqu’au prestigieux certificat d’études primaires, dont le premier examen fut organisé à Aneho en 1920 (il y eut sept lauréats, dont on ignore malheureusement les noms).

Dans l’intérieur, où les populations restaient le plus souvent réticentes face à l’école des Blancs, l’une des obligations tacites des chefs qui s’étaient mis au service du colonisateur – et qui se devaient donc de donner en tout l’exemple de l’obéissance – fut d’y envoyer quelques-uns de leurs fils, ce qu’ils firent vraisemblablement sans enthousiasme excessif. À l’inverse, parmi les gens du littoral, convaincus depuis longtemps, on l’a dit, de l’utilité de la scolarisation comme moyen de promotion sociale, la demande d’école était très forte. À Aneho, capitale de la zone d’occupation militaire française pendant la guerre, les nouvelles autorités avaient rouvert dès 1915 les portes de l’école officielle allemande, alignée sur le programme scolaire en usage au Dahomey voisin. Toutefois, pendant toute la durée de la guerre et même dans les années qui la suivirent, les Français furent considérablement gênés par le manque chronique de maîtres disponibles. Ils ne purent que prélever sur le corps enseignant du Dahomey quelques instituteurs indigènes proches des Togolais, dont le premier et le plus emblématique fut le jeune Romuald Johnson [8], qui jouera par la suite un grand rôle dans l’enseignement du Togo. À mesure que les moyens le permirent, les élèves se pressèrent encore plus nombreux dans l’école des nouveaux maîtres que dans celle de leurs prédécesseurs : à Aneho, il y avait 170 élèves en 1918 (à peu près le même effectif qu’en 1914), 500 en 1921, 610 l’année suivante… (Lange 1998 : 87).

Dans ce nouveau territoire colonial où pratiquement personne ne parlait leur langue [9], les Français avaient un besoin urgent de cadres subalternes autochtones (commis d’administration, instituteurs, employés de la poste et des chemins de fer…), d’autant plus qu’il leur fallait concurrencer la séduction du modèle anglais, qui continuait à dominer à Lomé et dans la riche région cacaoyère de Kpalimé. Ils devaient donc aller rapidement plus loin dans la formation d’élites locales façonnées selon leur modèle, et dont ils pensaient qu’elles leur seraient naturellement toutes dévouées (on verra que, de ce côté-là, ils ont été cruellement déçus).

Le gouverneur Auguste Bonnecarrère – celui qui, au cours d’un mandat exceptionnellement long, de janvier 1922 à décembre 1931, a le plus façonné le Togo français – ouvrit donc dès septembre 1922 un « cours complémentaire » à Lomé (par la suite « école primaire supérieure », ce qui signifie un changement de statut des enseignants, non des enseignés). Cet établissement – qui restera unique au Togo pendant un quart de siècle – dispensait une formation de type secondaire en deux ans, puis en trois. On y entrait par un concours national très sélectif, ouvert aux lauréats du certificat d’études. Les élèves (en moyenne, une quinzaine par promotion) y vivaient en internat, complètement pris en charge par l’Administration. À la sortie, les meilleurs éléments pouvaient passer un concours pour être envoyés aux prestigieuses « écoles fédérales » de l’aof, au Sénégal, pour devenir en particulier instituteurs titulaires ou « médecins africains »[10].

Mais, déjà, les Togolais rêvaient de formations beaucoup plus poussées, qu’il fallait donc suivre en Europe. Un riche planteur d’Aneho, Emmanuel Sanvee, avait déjà envoyé l’un de ses enfants [11] poursuivre de véritables études secondaires en 1925 au lycée Faidherbe de Saint-Louis du Sénégal, puis, en 1926, en métropole. En 1927, ce fut le tour de l’un des plus prestigieux notables de Lomé, Emmanuel Ajavon, d’envoyer en France son jeune fils Robert. Aiguillonnée par les initiatives de ces autochtones [12], l’Administration y dépêcha, l’année suivante, trois autres lauréats de la promotion 1925-1927 : Anani Santos, André Akakpo et Nicolas Grunitzky [13]. Avec Robert Ajavon, tous quatre furent élèves au lycée Mignet d’Aix-en-Provence, obtinrent leur baccalauréat en 1931 et continuèrent des études supérieures ; ils reviendront de France docteurs en médecine pour Ajavon et Akakpo, Santos avocat et Grunitzky ingénieur des travaux publics. Après la guerre, les quatre anciens condisciples feront tous de la politique au plus haut niveau (sur des positions violemment antagonistes) : Nicolas Grunitzky sera Premier ministre de la République autonome, puis président de la deuxième République ; les autres seront parlementaires [14], ministres, ambassadeurs…

Mais la démarche volontariste de Bonnecarrère, qui tenait tant à « faire briller son Territoire », ne put être poursuivie pour deux raisons majeures : d’une part, de tels étudiants coûtaient cher au petit Togo, dont les ressources commençaient à fléchir ; d’autre part, ils posaient un problème politique sérieux à la société coloniale, car, revenant avec des diplômes que la plupart des Blancs présents sur place n’avaient pas, de tels indigènes auraient alors nécessairement autorité sur des colonisateurs : ces derniers ne pouvaient alors l’admettre. La politique de formation des cadres africains atteignait ainsi ses limites, et l’enseignement primaire supérieur, avec ses extensions dakaroises, resta comme l’horizon ultime offert aux jeunes Togolais de l’époque du mandat français. Malgré de telles limitations, cette formation servit pour beaucoup de tremplin à une carrière d’envergure nationale : le cours complémentaire, que les Loméens appelaient avec fierté le « Petit Daka(r) », a été la principale pépinière (mais non la seule) pour les élites togolaises qui arriveront aux affaires à la fin de l’époque française et au début de l’indépendance. Un seul exemple : en 1956, sur les sept membres togolais du premier gouvernement de la République autonome du Togo, que présidait Nicolas Grunitzky, cinq étaient des anciens du cours complémentaire [15].

Pour une compréhension aussi fine que possible des stratégies des familles et des individus, il faut analyser la liste complète des élèves admis au cours complémentaire de Lomé [16]. Ils sont classés selon leur rang au concours d’entrée [17], de la promotion recrutée en 1922 à celle entrée en 1948. Comme l’Après-guerre correspond à une période nouvelle, très différente à tous points de vue des années du mandat, on ne prendra en compte ici que les élèves recrutés avant 1945, soit un total de 343. Ceux-ci ont formé des promotions de 12 à 15 élèves par an de 1922 à 1927, puis de 15 à 20 jusqu’en 1931. La crise économique et les restrictions budgétaires firent qu’on n’en recruta aucun en 1932 et en 1933. On recommença avec 6 en 1934, 8 puis 7 en 1935, 10 en 1936 [18], puis à nouveau une quinzaine par an jusqu’en 1941. Paradoxalement, les années de la Seconde Guerre mondiale voient un essor des effectifs (29 en 1942, 22 à 26 de 1943 à 1946), qui vont ensuite s’envoler (41 en 1947, 67 en 1948)… Mais mieux vaut ne pas prendre en compte ces derniers recrutements, car le contexte scolaire changeait alors très rapidement, avec la transformation de l’école primaire supérieure en véritable collège moderne (puis lycée), l’ouverture des établissements secondaires catholique et protestant, et surtout l’offre de nombreuses facilités pour aller étudier directement en France, où les jeunes Togolais vont se précipiter. Nous pourrons suivre alors l’évolution des autres effectifs en les regroupant en ensembles de promotions assez homogènes : 88 élèves entrés au cours complémentaire entre 1922 et 1926, 82 entre 1927 et 1931, 70 entre 1934 et 1939, 103 entre 1940 et 1944.

13Avec ces données, nous pouvons essayer de progresser dans plusieurs questions importantes pour l’histoire sociale du Togo : dans quelle mesure les nouvelles élites promues grâce à l’école sont-elles les héritières des anciennes familles commerçantes de la côte ? Viennent-elles, ou non, des régions déjà scolarisées ? Quand les autres régions ont-elles commencé à être concernées, et dans quelle mesure ? Quelles voies professionnelles ont choisies ensuite ces élèves, vers quels devenirs ?

Les origines géographiques des élèves

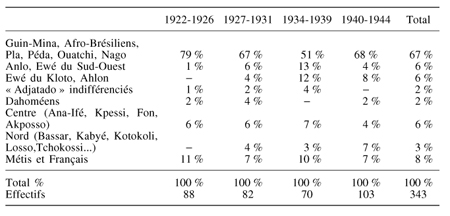

Comme l’école primaire française d’Aneho avait été la première du Togo à conduire des élèves jusqu’au certificat d’études (dès 1920, on l’a dit), il est naturel que les élèves de cette région aient monopolisé les places à l’ouverture du cours complémentaire. Parmi les quinze lauréats de la toute première promotion (1922-1923), on trouve tous les grands noms de la ville : un Ajavon, deux d’Alméida (dont le major à l’entrée), deux Johnson, deux Lawson, un Sanvee, un Wilson, ainsi qu’un Mensah, de la famille royale de Porto-Seguro, et un Diogo venu du Dahomey mitoyen [19]. Il est visible que les familles les plus riches ont alors massivement misé sur l’école des Français. Notons aussi le succès d’Hubert Kponton, de l’une des deux dynasties qui rivalisent pour le trône d’Aneho ; major à la sortie du cours complémentaire, il sera peu après le premier jeune Togolais à réussir le concours de William-Ponty et deviendra plus tard une figure majeure de la vie politique et surtout culturelle du Togo. Dans la deuxième promotion (1922-1924), on compte de même, sur douze lauréats, deux Lawson, un d’Alméida, un Sanvee, un de Souza, un Ekoué… Ce n’est que dans les années suivantes que le recrutement va se diversifier un peu, et de plus en plus, comme en témoigne le tableau I.

Tableau I. – Origines géographiques des élèves

On voit la prépondérance des gens d’Aneho et de ses proches environs : les Guin-Mina (majoritaires sur la côte), leurs voisins Pla et Péda [20], peu nombreux mais actifs, les Afro-Brésiliens (dont les ancêtres sont revenus du Brésil au milieu du xixe siècle, et qui forment alors l’élite de la bourgeoisie côtière), les Nago venus du Nigeria, souvent musulmans mais très ouverts sur le monde moderne, et, nettement plus tard, quelques rares Ouatchi, peuple surtout rural en arrière du littoral [21]. Toutefois, cette domination des originaires du Sud-Est du Togo va s’effriter progressivement : de près de 80 % pour la période 1922-1926 à « seulement » 51 % une quinzaine d’années plus tard (avec une forte remontée à 68 % pendant la Seconde Guerre mondiale, sur des effectifs plus importants), mais elle est restée massive. Au total, ce sont les deux tiers des lauréats du cours de Lomé qui sont venus de cette petite région, et qui occuperont plus tard une part éminente dans les élites togolaises à venir, comme le feront ensuite leurs propres enfants, jusqu’à nos jours [22] : on a là une magnifique illustration de la notion de « privilège culturel », qui favorise durablement à la fois les familles qui ont fait ce choix, et leur région tout entière.

Force est de constater que la place laissée aux autres origines géographiques (pas toujours faciles à identifier, d’où le groupe appelé ici les « Adjatado indifférenciés », ceux dont les noms, très courants chez les Ewé, Mina, Adja, Anlo, Fon, etc., ne nous permettent pas de localiser plus précisément la provenance) était nécessairement restreinte [23]. Les Ewé du Kloto [24], par exemple, si fortement scolarisés par les écoles missionnaires protestantes et catholiques à l’époque allemande, et qui formeront plus tard eux aussi une part très importante des élites intellectuelles togolaises, n’apparaissent au cours complémentaire de Lomé qu’à partir du début des années 1930 (sauf erreur, le premier fut, en 1929, Emmanuel Gagli, futur médecin et ministre ; mentionnons aussi Gerson Kpotsra en 1935, qui sera lui aussi médecin et ministre), de même que les gens du centre-sud du Togo : les Fon [25], les Ana-Ifé d’Atakpamé (ville qui a elle aussi été dotée d’une école par l’occupant militaire français pendant la Première Guerre mondiale), les Akposso, les Kpessi de l’actuelle Région des Plateaux…

On doit mentionner aussi la présence de jeunes Métis, souvent très bien classés au concours d’entrée, qu’ils fussent de père français (Louis Fabre en 1931, André Michel et le futur RP Félix Nicolas en 1935, Léontine Pietri et le futur député Paul Brassier en 1938, Maurice Geay et Henri Carbou en 1941…) ou d’origine allemande (Nicolas Grunitzky en 1925, Hans Gruner – major de sa promotion en 1927 – et Ernest Kruger – troisième la même année –, Nathan Boehm et Emile Zupitzer en 1928, Mlle Beauty Kentzler en 1942, Théodore Koehler en 1944…). Beaucoup feront de brillantes carrières, en particulier dans le secteur privé, où les suivent aujourd’hui leurs descendants, nombreux dans la bourgeoisie loméenne. Il est probable que, pour ces jeunes nés entre deux (ou trois) cultures, le besoin de reconnaissance sociale, qu’ils ne manquaient pas d’éprouver, a été l’un des moteurs de cette réussite.

Dans cette géographie des élites ainsi issues de l’école, on remarque surtout de façon spectaculaire le retard scolaire de la moitié septentrionale du pays, qui avait totalement ignoré l’école moderne jusqu’aux très timides implantations de 1912, pour ne pas dire jusqu’aux années 1920. Les tout premiers « nordistes » à accéder à l’enseignement secondaire furent donc le Bassar Honoré Tchakorom en 1930, l’année suivante Mani Gnofam (également Bassar) et le Tchokossi Namoro Karamoko (ancien élève de l’École coranique, futur ministre à l’indépendance). Il faut attendre plusieurs années pour voir arriver d’autres nordistes : encore un Bassar, Gbati Djéri, en 1937, puis en 1938 le Kotokoli Fousséni Mama (autre figure d’envergure nationale, notamment comme membre éminent de la communauté musulmane du Togo). En 1940, c’est le Losso Léonard Ywassa (qui sera agronome et ministre), le Kabyè Antoine Méatchi (lui aussi agronome, futur vice-président de la deuxième République) et le Kotokoli Adam Kérim, qui fera lui une carrière d’enseignant, tout comme son compatriote Tinankpa Babélème (major de la promotion 1941-1944, et futur ministre), tandis que, recrutés en 1943, le Kotokoli Gibirila Sidi-Touré choisira la médecine et le Kabyè Pala Nabédé la carrière militaire, en France, puis au Togo…

Nous sommes, déjà, en plein dans l’histoire ultérieure du Togo, tant politique que sociale. Mais avant de tourner cette page, notons l’absence quasi totale, dans ces listes, des gens de Lomé et des Ewé de ses environs. C’est que les bonnes familles de Lomé (dont beaucoup étaient originaires de Gold Coast), qui avaient toujours pratiqué l’anglais et l’avaient retrouvé avec satisfaction au cours des six années d’occupation britannique, ont tout simplement retiré leurs enfants de l’école des Français quand, en janvier 1923, ceux-ci imposèrent le monopole de leur langue. C’est ce que raconte le RP Riebstein (alors directeur de l’école catholique de Lomé), qui avait tenté en vain de dissuader l’Administration de commettre cette grave erreur stratégique : « En 1923, raconte-t-il, l’anglais fut brutalement supprimé, avec le résultat que les hautes classes se vidèrent complètement, les élèves s’étant fait inscrire dans les écoles anglaises de la Gold Coast toute proche » (Anonyme 1974 : 12). Parmi les jeunes qui quittèrent alors le Togo français, citons Daniel Chapman, qui continuera ses études à Accra, puis en Angleterre et aux États-Unis, avant de revenir en Gold Coast, où il créera le mouvement pan-Ewé, si actif après la Seconde Guerre mondiale.

Et, de fait, pendant longtemps, les fils de l’aristocratie loméenne, s’ils font leur école primaire au Togo, seront très nombreux à poursuivre leurs études secondaires dans le territoire voisin, notamment au prestigieux collège d’Achimota [26], dans la banlieue d’Accra. Les grands notables de Lomé n’envoyèrent donc leurs enfants à l’école des Français qu’en nombre infime : on ne relève que deux des (nombreux) fils du riche propriétaire Timothy Anthony, Ernest en 1929 et son frère Joseph en 1930, ainsi que le jeune Bruno Savi de Tové (fils du secrétaire du conseil des notables et journaliste officiel de l’Administration, plus tard président de l’Assemblée nationale au moment de l’indépendance [27]) en 1937, et Mlle Christiane Olympio [28] en 1943, unique représentante de cette famille si puissante et renommée. Au total, pas un Acolatsé, pas un Assah, pas un Homawoo, pas un Okloo, pas un Tamakloé… De même, on trouve assez peu des Nago de Lomé, alors que ceux-ci font partie des citadins les plus dynamiques, en particulier dans les divers artisanats : Cosmas Dos Reis en 1927, Barthélemy Aguiar en 1939, Moudjibou Brym en 1942… Les Ewé des villages devenus péri-urbains de Bè et d’Amoutivé sont eux aussi pratiquement absents (en particulier les familles des deux chefs de canton, Adjallé et Aklassou, alors très peu portés sur la modernité et donc encore moins sur l’École), hormis le futur enseignant Michel Adanlété en 1934. Quant aux Ewé du Kloto, qui seront par la suite si importants dans les élites intellectuelles togolaises, on a déjà mentionné combien ils étaient alors peu nombreux.

Signalons quand même la présence parmi les lauréats de Lomé ou de sa proche région, dont le nombre s’accroissait petit à petit, de jeunes gens d’ascendance moins célèbre, mais qui feront ensuite des carrières très honorables : le futur vétérinaire (et ministre) Paul Amegee en 1928, le futur médecin (et maire de Lomé) Robert Fiadjoe en 1934, le futur pharmacien (et président de la Chambre de commerce) Albert Djabaku en 1936, Marguerite Thompson (Mme Trénou, future secrétaire générale de la Chambre de commerce, puis avocate) en 1937, le dentiste Charles Ghartey en 1943, l’agronome François Codjo Atsu (futur chef d’Agoènyivé et président des chefs traditionnels du Togo) en 1944…

Cette coupure nette entre les élites éduquées selon les modèles français ou anglais sera l’une des clés – bien sûr relative, car les « transfuges » furent innombrables et les déterminations bien plus complexes – de la vie politique des années 1945 à 1970. Les Togolais de culture anglaise (parfaitement représentés par le futur président Sylvanus Olympio [29]) exprimeront vite et fort leur rejet du modèle français, qui n’avait pas façonné leur jeunesse, tandis que les anciens élèves formés par le cours complémentaire participèrent surtout au courant modéré, le Parti togolais du progrès (ptp) [30], que l’Administration coloniale avait suscité [31], en l’imaginant fidèle puisque francophone. En fait, ce furent les dirigeants du ptp qui la manipulèrent sans cesse pour lui arracher toujours plus d’autonomie, le temps de bien se préparer à l’indépendance (que les cadres, malgré leur culture toute française, ne souhaitaient pas moins ardemment que les militants du cut, le parti qui s’affichait nationaliste). Posée en ces termes purement politiques, la stratégie scolaire française fut donc un échec total.

D’autre part, malgré ses efforts, la France n’a pas non plus réussi à combler le déséquilibre régional dont a tant souffert le Togo des deux premières décennies de l’indépendance en matière de scolarisation, avec ce fossé entre Nord et Sud qui pèsera si lourdement sur la vie politique ultérieure. On a vu ici émerger les tout premiers intellectuels du Nord : avant 1945, ils sont au nombre d’une douzaine seulement. Quantitativement, ils pèsent donc infiniment peu devant l’imposante masse des lettrés du Sud, et en particulier ceux issus des grandes familles du Pays guin-mina : sur les 343 lauréats de notre liste, figurent, entre 1922 et 1945, 22 Lawson [32] (autant que tous les originaires du Centre et du Nord réunis), 10 d’Alméida, 10 Johnson, 7 Ajavon, 7 Mensah, 4 Ekoué, Gbikpi et Sanvee, 3 Ayih, de Medeiros, Santos, Sitti, Wilson…[33] Cinq familles ont donné à elles seules 16 % des futurs cadres du Togo. De telles disparités ne pouvaient qu’être lourdes de conséquences pour l’avenir.

Les choix professionnels

En créant le cours complémentaire, l’Administration voulait avant tout satisfaire d’urgence ses propres besoins en cadres techniques moyens, car les titulaires du seul certificat d’études primaires ne pouvaient remplir toutes les fonctions dévolues aux autochtones. Les premiers diplômés furent donc nombreux à être embauchés par elle dès la fin de leur scolarité. Ce fut par exemple l’itinéraire de Georges Apédoh-Amah (de la promotion 1927-1930), que Bonnecarrère prit à ses côtés en 1930, à l’âge de 16 ans, comme commis expéditionnaire et interprète des notables au palais des gouverneurs (où il reviendra beaucoup plus tard comme homme politique de tout premier plan [34]). Il fallait donc beaucoup de monde pour peupler la fonction publique, en particulier l’enseignement et la santé (entre lesquels les affectations furent parfois autoritaires) ; il en fallait aussi pour les fonctions plus techniques comme les poste-télégraphe-téléphone, la météorologie et les chemins de fer.

Les besoins en personnel des compagnies commerciales passaient au second rang des priorités de l’Administration. Logiquement, les firmes (dont les plus puissantes furent très longtemps britanniques) ont avant tout recruté des diplômés formés en anglais en Gold Coast : là encore, on retrouve, dans les années 1950-1960, la coupure politique entre employés de commerce membres du cut et membres du ptp plutôt fonctionnaires (encore que le premier parti eût lui aussi compté d’innombrables militants parmi ces derniers, mais l’inverse est nettement moins vrai).

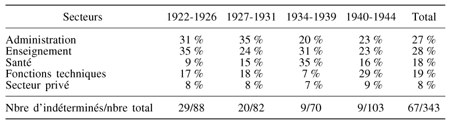

Il est difficile, si longtemps après, de retrouver les devenirs professionnels des anciens élèves du cours complémentaire. Pour 20 % d’entre eux nous n’avons pas d’informations (quelques-uns sont décédés très tôt, avant d’avoir commencé à travailler). Mais les 276 connus, même si de nombreuses erreurs sont possibles (d’autant plus qu’il y eut des changements d’orientation en cours de carrière [35]), sont tout à fait représentatifs. On a regroupé dans le tableau II ces professions en cinq grandes catégories : l’administration générale (y compris la police, la magistrature, les douanes…), l’enseignement, les métiers de la santé, les fonctions parapubliques techniques (poste, travaux publics et chemins de fer, agronomie…), enfin les autres : emplois dans le secteur privé ou professions libérales [36]. Ce même tableau nous permet d’en voir les évolutions. Comme on pouvait s’y attendre, les fonctions administratives et surtout enseignantes ont été les débouchés les plus importants pour les jeunes diplômés togolais, mais en nombre décroissant avec le temps, alors que la part des professions de la santé a fortement augmenté, puis fléchi. Les métiers techniques ont connu des variations sensibles, avec un fort engouement final, tandis que le secteur privé est toujours resté remarquablement faible.

Tableau II. – Profession ultérieure des élèves

Toutefois, ces chiffres cachent d’importantes mutations sociales : si, initialement, les fonctions offertes sont toutes situées au bas de l’échelle, comme instituteur adjoint ou commis d’administration, elles permettront par la suite des promotions importantes (indépendamment de celles liées à la politique) et une notoriété flatteuse. Ne citons, parmi d’innombrables cas, que le policier Gabriel Fumey (promotion 1929-1932), qui deviendra commissaire de police, Paul Brassier qui sera l’un des dirigeants de la Poste du Togo ou encore les enseignants Hubert Kponton (1922-1923), déjà évoqué, et Gabriel Johnson (1925-1927), lui aussi haute figure de la naissance de la vie intellectuelle togolaise en tant que futur fondateur de l’ifan au Togo, ou Jean Sitti 37 (promotion 1928-1931), qui créera l’une des plus prestigieuses écoles privées de Lomé, David Ananou (1931-1934) qui sera aussi écrivain, peintre et organiste (Marguerat & Peleï 1993 : 187-195), Christian d’Alméida (1942-1945) qui, après avoir enseigné la physique-chimie dans des lycées de France, deviendra le premier proviseur du lycée de Tokoin et veillera sur les premiers pas de la future Université de Lomé (Marguerat & Peleï 1996 : 97-116), ou encore le naturaliste Ampah Gabriel Johnson (1944-1947), qui sera le tout premier recteur de celle-ci.

Mais c’est surtout dans le secteur de la santé que l’on constate les ascensions sociales les plus fortes. L’école fédérale de Dakar (suivie, plus tard et pour les plus chanceux, d’un complément de formation en France), permit ainsi l’accès aux fonctions très admirées de médecin à une pléiade de jeunes Togolais : Emmanuel Gagli et Amen Lawson (promotion 1929-1932), Simon Kpodar (1930-1933), Salomon Clocuh (1931-1934), puis surtout, après la grande crise, Robert Fiadjoe (promotion 1934-1936, qui sera maire-adjoint de Lomé aux côtés de Sylvanus Olympio), Raphaël Ayih, Andréas Aziablé, Gerson Kpotsra (futur ministre), Pierre Mikem, Alex Ohin, David Sanvee (1935-1937 et 1935-1938), Joël Edorh, Carlos de Medeiros (1936-1939), Paul Adjamagbo et Marc Atidépé (1937-1939), Rémy Agbémakpolé, Moïse Mensah et Albert Franklin [38] (1938-1941), Jean Kekeh, qui sera le premier agrégé de médecine du Togo, et Valentin Vovor (1939-1942), futur ministre et président de l’Assemblée nationale… Il faut y ajouter les pharmaciens : Salomon Ahodikpé (longtemps maire d’Aneho), Albert Djabaku (premier Togolais pharmacien privé, et, on l’a dit, premier Togolais président de la Chambre de commerce), Francis Johnson (fondateur, en 1967, de la société publique Togopharma) et Michel Attiso (qui enseignera la pharmacie en France), ainsi que les vétérinaires Nathan Boehm et Paul Amegee (futur ministre)… Et bien d’autres encore, qu’on ne peut tous citer ici : ils furent 21 dans les promotions recrutées de 1934 à 1939, et encore 14 pendant celles des années de guerre.

Autre signe de cet engouement extrême pour la médecine, rappelons que trois des plus prestigieux notables de Lomé, le grand propriétaire, planteur et entrepreneur Octaviano Olympio, le commerçant et planteur Timothy Anthony et le pasteur Andréas Aku (infiniment moins riche mais très respecté de tous, gouverneurs allemands et français compris), envoyèrent leur fils acquérir le titre de docteur en Europe [39], et que, parmi les quatre lycéens envoyés en France en 1927-1928, deux avaient, nous l’avons vu, choisi cette profession [40]. Si Matthias Anthony, qui mourut relativement jeune, ne se mêla guère de politique, tous les autres, les Dr Pedro Olympio, Martin Akou, Robert Ajavon et Robert Akakpo, seront des personnalités majeures de l’histoire du Togo, qui s’affronteront dans des camps opposés.

Peu nombreux, les jeunes qui choisirent le secteur privé méritent aussi notre attention. Quelques-uns intégrèrent une banque, comme les deux d’Alméida de la toute première promotion, Gratien et Victor, et le Métis d’origine anglaise Emmanuel Soly (1938-1941), ou bien au service des grandes compagnies commerciales, comme deux lauréats de la promotion 1930-1933, Ezéchiel Lawson et Grégoire Afangbon, qui travaillèrent l’un au Congo français, l’autre en Côte-d’Ivoire. Plus originaux furent ceux qui choisirent des professions libérales, en particulier celle d’avocat : Anani Santos (1925-1927, puis bachelier en France en 1931), qui sera le leader charismatique de la Juvento, la branche la plus activiste du cut, François Amorin (promotion 1930-1933), lui aussi l’un des animateurs de la Juvento, Noé Kutuklui (1937-1939), qui reprendra l’héritage du cut après l’assassinat de Sylvanus Olympio, et Barthélemy d’Alméida (1942-1945), futur bâtonnier de l’ordre des avocats. Un seul choisit d’être notaire : César Amorin (1936-1939), frère cadet de l’avocat François Amorin [41]. D’autres devinrent de prospères hommes d’affaires, comme Emmanuel Sossah (1937-1939) ou Moudjibou Brym (1942-1945), voire femme d’affaires (Beauty Kentzler-Guérard, de la même promotion)… Ces pionniers avaient donc ainsi échappé au moule de l’enseignement français, pour lequel la fonction publique est le débouché naturel – pour ne pas dire obligatoire – de la scolarisation générale, une attitude qui est loin d’avoir disparu des esprits.

Les premières diplômées

La place que prirent les femmes dans cette promotion par l’école ne pouvait être que modeste : dans les années 1930, les filles représentaient à peine 10 % des effectifs du primaire. Il faut attendre 1935 pour voir deux d’entre elles entrer au « Petit-Dakar », toutes deux des demoiselles Lawson, Sophie et Frida, qui sortiront aux deuxième et quatrième rangs des deux promotions recrutées cette année-là. Les jeunes filles seront désormais presque toujours présentes, bien qu’en très petit nombre : une ou deux par an, parfois trois, comme en 1936 : une Française, encore une jeune Lawson (Hélène) et Marie Gbikpi, qui sera, trente ans plus tard, sous le nom de Mme Sivomey (Marguerat & Peleï 1992 : 183-197), un remarquable maire de Lomé. L’année suivante, c’est Marguerite Thompson, déjà évoquée ; en 1938, Louise de Medeiros – qui, pour la première fois, enlève aux garçons le rang de major de la promotion – et la Métisse Léontine Pietri. Puis il y aura, en 1939, Berthe Mensah ; en 1940, Angèle Venance – elle aussi classée première – et Esther Quadjovi ; en 1941, aucune, mais trois en 1942 : Beauty Kentzler et les deux filles de l’officier français qui commandait la petite troupe du Togo ; en 1943, c’est Véronique Ananou et Christiane Olympio ; enfin, en 1944, Imelda d’Alméida et Félicité Quashie. Soit, sur ces dix années, 11 % des effectifs, mais avec deux têtes de promotion, une seconde place, une quatrième, deux septièmes… : des résultats plus qu’honorables.

Sur les seize jeunes Togolaises, au moins onze proviennent du Sud-Est : nouvelle illustration frappante de l’avance culturelle (et donc sociale) de la région. Plusieurs sont des sœurs de lauréats masculins (Ananou, Gbikpi, Lawson…), indice très significatif de la stratégie volontariste de scolarisation de certaines familles. Nous ne connaissons les orientations professionnelles que de douze d’entre elles. À la sortie du cours complémentaire, sept choisirent l’enseignement [42], trois l’administration [43], deux la santé (l’une comme sage-femme, principale voie alors ouverte aux femmes ; l’autre réussit à devenir médecin) ; la dernière, en vraie Togolaise, se lança dans le commerce.

En conclusion, se confirment ainsi nettement les choix sociaux et culturels des régions où l’on avait su très tôt faire prendre aux enfants le chemin de l’école (française au Sud-Est, anglaise à Lomé et au Sud-Ouest), et leur ouvrir ainsi l’accès aux fonctions les plus éminentes. L’ascension sociale des élèves les plus doués (y compris ceux sortis de l’anonymat à la force de leur seul travail personnel) fut remarquable, que ce soit dans la capitale, dans le reste du pays ou à l’étranger [44]. De nos jours, leurs descendants sont encore largement aux fonctions de commandes de la société civile, tandis que la fonction publique est davantage dominée, pour des raisons politiques, par les diplômés originaires des régions du Nord. Car les plus dynamiques de celles-ci (les pays kabyè, losso et bassar) ont bénéficié d’un effort massif de scolarisation sous le régime Eyadéma [45]. C’est, de nombreuses décennies plus tard qu’au Sud, le même mécanisme qui fonctionne, cette fois sans « privilège culturel » hérité d’un long passé. À l’évidence, un avenir harmonieux pour le pays passe nécessairement par l’effacement progressif des déséquilibres spatiaux générés par les inégalités de scolarisation. Un jour, tous, partout, devraient également avoir la chance de faire s’épanouir leurs talents grâce à des études aussi poussées que possible. Démocratie sociale et « démocratie spatiale » ne sont-elles pas à ce prix ?

Yves Marguerat

Bibliographie

Anonyme

1974 Hommage au Père Émile Riebstein, Lomé, École professionnelle catholique.

Agbobly-Atayi, B.

1980 L’enseignement français au Sud-Togo dans l’entre-deux-guerres : scolarisation et perspectives socio-politiques (1919-1939), Thèse de doctorat, Paris, multig.

Decalo, S.

1996 Historical Dictionary of Togo, Lanham-London, The Scarecrow Press.

Gayibor, N. L. (dir.)

1994 Les Togolais face à la colonisation, Lomé, Presses de l’Université du Bénin (« Patrimoines », 3).

1997 Le Togo sous domination coloniale (1884-1960), Lomé, Presses de l’Université du Bénin.

2001 Le Tricentenaire d’Aneho et du Pays gouin (Actes du colloque de septembre 2000), 2 vol., Lomé, Presses de l’Université du Bénin (« Patrimoines », 11).

Lange, M.-F.

1998 L’école au Togo. Processus de scolarisation et institution de l’école en Afrique, Paris, Karthala.

Lawrance, B. N.

2001 « Language Between Powers, Power Between Languages : Further Discussion of Education and Policy in Togoland under the French Mandate, 1919-1945 », Cahiers d’Études africaines, XLI (3-4), 163-164 : 517-539.

Marguerat, Y.

1994 « L’apparition de la vie politique (1940-1946) », in N. L. Gayibor (dir.), Les Togolais face à la colonisation, Lomé, Presses de l’Université du Bénin : 55-87.

1999 « Histoire et société urbaine : les années anglaises de Lomé (1914-1920), une période méconnue et pourtant décisive », Cahiers d’Études africaines, XXXIX (2), 154 : 409-432.

2001 « La voie royale vers la promotion et… vers l’exode : le rôle du cours complémentaire de Lomé dans la formation des élites togolaises et la place des ressortissants du Sud-Est (1922-1945) », in N. L. Gayibor (dir.), Le Tricentenaire d’Aneho…, vol. 2, op. cit. : 587-605.

Marguerat, Y. & Peleï, T.

1992-1993-1996 Si Lomé m’était contée… Dialogues avec les vieux Loméens, tome I ; 1993, tome II ; 1996, tome III, Lomé, Presses de l’Université du Bénin.

Martin, J.-Y.

1970 L’école et les sociétés traditionnelles du Cameroun septentrional, Yaoundé, ORSTOM, multig.

Sebald, P.

2001 « Aneho, 1886-1914 », in N. L. Gayibor (dir.), Le tricentenaire d’Aneho…, vol. 1, op. cit. : 235-276.

Tété-Adjalogo, T. G.

2000 Histoire du Togo : la palpitante quête de l’Ablodé (1940-1960), Paris, NM7-Éditions (« Libre Afrique »).

Westermann, D.

2001 [1938] Onze autobiographies d’Africains, Lomé, Éditions Haho-Presses de l’Université du Bénin ; Paris, Karthala (« Les Chroniques anciennes du Togo » 8).

Notes

* La version primitive de ce texte était une communication au colloque du « Tricentenaire d’Aneho et du Pays guin » (Aneho, 18-20 septembre 2000), parue sous le titre : « La voie royale vers la promotion et… vers l’exode : le rôle du cours complémentaire de Lomé dans la formation des élites togolaises et la place des ressortissants du Sud-Est (1922-1945) », in N. L. Gayibor (2001 : 587-605).

1 Voir les travaux pionniers sur ce thème de Jean-Yves Martin (1970), qui a bien montré la grande diversité des réponses à l’école entre ethnies pourtant voisines au Nord-Cameroun.

2 Pour le cadre général, voir Marie-France Lange (1998), ainsi que Bertin Agbobly-Atayi (1980).

3 Le terme « cabécère » (du portugais cabo, la tête) désignait dans la région ces chefs dont le pouvoir n’avait pas de fondement traditionnel ou religieux, donc peu de stabilité.

4 Transféré au quartier administratif de Zébé en 1897, à la suite du déplacement de la capitale à Lomé, ville au potentiel commercial bien plus prometteur. Mais Lomé devra attendre 1902 pour recevoir sa première école officielle (c’est-à-dire dix ans après sa première prison). À ce sujet, voir surtout Peter Sebald (2001).

5 Voir par exemple comment le tout jeune Boniface Foli, de la famille des rois de Glidji (suzerains d’Aneho), très fier de son ascendance aristocratique, fait en 1893 le choix raisonné de devenir l’un des premiers élèves de la mission catholique, et même l’un de ses recruteurs les plus efficaces auprès des adolescents de son âge (« Les Allemands sont maintenant dans le pays, et il vaut mieux apprendre leur langue », explique-t-il publiquement pour convaincre les parents réticents). Voir son récit dans Westermann (2001 : 62-71).

6 Aneho, Lomé et Sokodé, avec respectivement 148, 133 et 21 élèves. Il était prévu d’en ouvrir une tout au Nord, à Mango, en 1915.

7 Après six années d’occupation britannique, sous laquelle l’enseignement des missionnaires continua librement en allemand jusqu’au début de l’année 1918, puis passa à l’anglais (Marguerat 1999).

8 Né en 1894 juste de l’autre côté de la frontière, d’une famille de notables à cheval sur les deux territoires, apparentée à toutes les élites de la région. Il était moniteur à l’école des missionnaires catholiques de Lokossa quand il fut recruté, par concours, pour venir au Togo. Il gravit ensuite tous les échelons de la hiérarchie de l’enseignement primaire. Il travailla aussi à la gestion administrative des personnels enseignants aux côtés du gouverneur Bonnecarrère (de façon assez proche pour que celui-ci soit, en 1925, le parrain de son fils, le futur psychiatre Raymond Johnson). Son épouse, de père français et de mère dahoméenne, elle aussi institutrice, le suivit dans toute sa carrière.

9 Les rares commis formés en allemand furent mis sur la touche (et formèrent par la suite le gros des troupes de la ligue dite du « Togo Bund », qui défendra pendant les années 1930 la nostalgie de la période allemande). Certains membres de ces premières élites modernes, comme l’ancien infirmier Emmanuel Ajavon, devenu grand propriétaire foncier et planteur, firent cependant partie des « notables », mais c’était au titre de leur richesse personnelle.

10 Formés en quatre ans, sans doctorat. On sait qu’ils furent en général des praticiens très appréciés sur le terrain, et que beaucoup feront ensuite de la politique (l’exemple le plus fameux étant Félix Houphouët-Boigny). De même, l’école William-Ponty, qui formait les instituteurs pour l’aof, a vu elle aussi passer sur ses bancs un grand nombre des leaders africains des années de l’indépendance. L’accès à l’école des sages-femmes (où les premières jeunes Togolaises arrivent surtout à partir de 1930) ne demandait que le certificat d’études. Par la suite, ces écoles fédérales vont se diversifier, mais ce sera surtout après la Seconde Guerre mondiale.

11 Robert Sanvee (promotion 1922-1924) ne réussira jamais son baccalauréat, mais il deviendra quand même un fonctionnaire important du tribunal de Lomé.

12 Que l’Administration soutint néanmoins par l’octroi d’une demi-bourse pour chacun (Agbobly-Atayi 1980 : 81-84).

13 Tous les quatre de cette même promotion 1925-1927, classés à l’entrée respectivement 1er, 4e et 7e ; Robert Ajavon avait été 18e (et dernier), mais il venait de réussir le concours de William-Ponty. Grunitzky, fils d’un commerçant allemand et de la fille d’un chef d’Atakpamé, fait partie de ces jeunes Métis dont l’administration française prit en charge les études ; Santos est issu d’une bonne famille afro-brésilienne d’Aneho ; Akakpo, lui-aussi d’Aneho mais d’origine modeste, ne dut sa promotion sociale qu’à ses mérites.

14 Robert Ajavon devint président de l’Assemblée législative de la République autonome du Togo (1956-1958), et fut également sénateur à Paris.

15 Et seulement 3 sur 8 dans le gouvernement de 1958, dominé par les nationalistes du Comité de l’unité togolaise (cut), partisans d’une rupture avec la France.

16 Publiée par Tété-Adjalogo (2000). L’auteur utilise une liste élaborée par André Kuévidjen (promotion 1940-1943) à partir du Journal officiel du Territoire du Togo. Pour identifier davantage ces élèves et leur devenir, on s’est appuyé, outre les précieuses indications (écrites et orales) de l’auteur, sur Samuel Decalo (1996), et surtout sur la mémoire, la vaste connaissance du Togo et la patience inlassable d’Emmanuel Ekoué-Toulan, directeur d’école à la retraite à Lomé, qui trouvera ici l’expression de ma reconnaissance.

17 À l’exception de la promotion 1944-1947, qui est présentée selon l’ordre alphabétique. Notons que le rang de sortie et le succès des carrières ultérieures divergeront souvent beaucoup de ce classement initial. Les promotions n’étant pas toutes calées sur l’année scolaire traditionnelle, il arrive parfois qu’il y en ait deux dans la même année civile.

18 Le cours de Lomé restait fermé : ces promotions-ci furent envoyées à l’école primaire supérieure Victor-Ballot de Porto-Novo. Il ne rouvrit ses portes qu’en 1938, symbole de l’autonomie que recouvrait petit à petit le Togo sous le gouvernorat de Montagné (1936-1941).

19 La frontière est alors bien peu étanche, et les chassés-croisés sont nombreux. De fait, certaines personnalités togolaises, comme Samuel Aquereburu ou Michel Ahyi, ont été formées au Dahomey, et vice-versa : Alexandre Adandé (promotion 1929-1932) sera ministre au Dahomey et Nicéphore Soglo, futur Président de la République du Bénin, fut reçu au concours de 1946 avant de partir pour la France.

20 Xwla et Xweda, pour les puristes.

21 Sauf erreur, les premiers cadres intellectuels issus de cette population alors entièrement paysanne furent Noé Kutuklui (promotion 1937-1939, après avoir été major du Togo pour le certificat d’études primaires), futur avocat et homme politique de premier plan, puis le sociologue Nsougan Agblémagnon (promotion 1942-1945), futur cadre de l’Unesco à Paris.

22 Actuellement, avec l’essor du « régionalisme » qui marque fortement la vie politique du Togo, ces élites sont pour l’essentiel dans l’opposition, mais d’autres ont joué le jeu du régime.

23 Tout comme celle des enfants des Français de la ville, qui devinrent assez nombreux au début des années 1930 pour avoir leur établissement primaire particulier (l’école dite encore aujourd’hui de la Marina, toujours très élitiste), au Quartier administratif. Ils pouvaient accéder au cours complémentaire sans concours (leur nom était simplement ajouté en fin de liste), mais ils ne furent qu’une demi-douzaine à en profiter : leurs parents préféraient certainement les envoyer étudier en France, en particulier pour les garçons.

24 La région cacaoyère de Kpalimé, à 120 km au nord-est de Lomé (le long de la frontière du Ghana), est alors la plus riche du Togo.

25 Mais il n’a pas été possible de distinguer ceux de la Région des Plateaux de ceux de la basse vallée du Mono (qui relèvent de la géographie sociale du Sud-Est), ni même toujours des ressortissants dahoméens.

26 Noyau de la future université de Legon, ce collège fut créé par le gouverneur Guggisberg, homologue et contemporain de Bonnecarrère, aussi ambitieux que lui pour son Territoire mais avec beaucoup plus de moyens.

27 Futur inspecteur des Finances, Bruno Savi de Tové sera ensuite ambassadeur et ministre.

28 Fille de Pedro Olympio. On pourrait aussi mentionner ici sa cousine germaine Beauty Kentzler, elle aussi petite-fille d’Octaviano Olympio par sa mère. Faut-il rappeler combien sont enchevêtrés les liens entre toutes ces grandes familles de la côte ?

29 Dont l’itinéraire (commencé à l’école primaire catholique de Lomé) est très significativement différent de ceux d’un Senghor ou d’un Houphouët-Boigny, que leur formation avait profondément enracinés dans l’univers culturel et politique français, tout comme Nicolas Grunitzky (rappelons que les deux grands adversaires politiques de celui-ci, Sylvanus Olympio et Anani Santos, lui sont étroitement apparentés par alliance : on est toujours là au sein du même milieu social).

30 Cependant, parmi les leaders du ptp, ni Frédéric Brenner, ni Michel Segla, ni John Atayi ne sont passés par le « Petit Dakar », à l’inverse d’Hubert Kponton, pourtant formé à William-Ponty, qui sera, à Paris, le secrétaire parlementaire du député cut Martin Akou (M. Kponton fut sans doute le tout premier à lancer le mot d’ordre d’indépendance, dès les années 1949-1950), ou d’hommes comme Anani Santos ou Godwin Tété-Adjalogo, figures de proue du nationalisme le plus radical…

31 Le 16 juin 1945, le gouverneur général de l’aof, furieux des résultats de la « commission consultative » réunie par le gouverneur Noutary au mois de mai (où, à l’issue de « l’effort de guerre » détesté, les élites togolaises avaient manifesté publiquement toutes leurs réticences face à la France), télégraphie à ce dernier : « Tentez de susciter mouvement pro-français, en particulier chez les jeunes formés dans nos écoles » (Marguerat 1994 : 73). D’où le lancement, en octobre de la même année, du ptp, ce dont se félicite explicitement l’Administration de Lomé dans son rapport politique confidentiel du 28 octobre 1945 (ibid. : 77).

32 Bien sûr, cette famille est extrêmement nombreuse, mais son chef, le roi Lawson V, est alors le symbole même de l’alliance politique avec les Français.

33 Dans les années 1945-1948, il y aura encore 7 autres Lawson, 4 d’Alméida, 3 Ajavon, 2 Johnson, 2 Mensah…

34 Ministre, ambassadeur, président de l’Assemblée nationale sous la IIIe République… (Marguerat & Peleï 1992 : 37-51, 1993 : 273-294). Né à Aneho en 1914, il raconte être venu pour la première fois à Lomé en 1926 pour y passer le certificat d’études (une centaine de candidats, 44 admis). Lors des émeutes de janvier 1933, il servit d’interprète au commandant de cercle chargé de calmer la foule, avant d’être disgracié pour avoir montré sa sympathie envers celle-ci.

35 Comme Marguerite Thompson-Trénou, passant de l’enseignement de l’éducation physique à la gestion d’institutions internationales, puis au secrétariat général de la Chambre de commerce du Togo, enfin à la robe d’avocat… On a retenu ici la première des professions exercées.

36 Faute de mieux, on y rangera un prêtre, le RP Félix Nicolas (Métis, promotion 1935-1938).

37 Celui-ci raconte qu’à sa sortie du cours complémentaire, l’administration scolaire n’avait pas assez de postes budgétaires pour lui en donner un (la crise économique avait commencé). Il avait donc trouvé un emploi à l’agence de Kpalimé de la firme commerciale anglaise G.B.-Ollivant. Apprenant cela, le gouverneur Bonnecarrère, qui connaissait personnellement sa famille, envoya une voiture le ramener d’autorité à Lomé et fit créer pour lui la fonction de « moniteur auxiliaire », début très modeste d’une carrière dont tous les échelons furent ensuite gravis (Marguerat & Peleï 1992 : 53-66).

38 Son frère aîné Robert (futur dentiste) avait été envoyé par son père (plus tard membre éminent du cut) faire sa scolarité secondaire au Sénégal. Ce fut aussi le cas d’autres jeunes Togolais (le magistrat Georges Creppy, le pharmacien Edouard Homawoo, le professeur Lassey…), car c’était là, pour les parents, une solution financièrement beaucoup plus abordable que de les envoyer en France. Mais, faute de sources écrites, ce volet de l’histoire sociale du Togo nous échappe encore pour l’essentiel.

39 En Allemagne pour le premier et le second, en Allemagne puis en Suisse pour le troisième.

40 Parmi les cinq fils de l’instituteur Romuald Johnson, élevés soit au cours complémentaire de Lomé, soit en Gold Coast, trois devinrent médecins (dont Raymond, le premier psychiatre togolais) et un autre pharmacien (Francis, déjà cité). Une nuée de leurs cousins plus ou moins proches furent eux aussi des médecins fameux ; plusieurs firent de la politique, pas tous dans le même camp.

41 Ce sont des neveux de Sylvanus Olympio. François fut très engagé dans le cut.

42 Orientation parfois autoritaire, surtout au milieu des années 1930, quand fut ouverte au Sénégal l’école normale de Rufisque pour les jeunes filles.

43 Marie Gbikpi, que sa santé avait empêchée d’aller à Rufisque avec ses condisciples, dut se battre durement pour pouvoir passer (et réussir) le concours des commis d’administration – jusqu’alors réservé aux hommes – puis devenir inspectrice des impôts. Elle raconte avec fierté le rôle de pionniers de ces premières filles à pénétrer dans le sanctuaire du Savoir : « L’une des premières bachelières du Togo m’a confié ceci : “Vous avez été pour quelque chose dans ma vie. Quand je vous voyais passer en uniforme, avec le casque, je me disais : Moi aussi, je dois entrer dans cette école.” […] Quand on nous voyait monter les marches de cette imposante bâtisse, ça impressionnait. Les gens restaient à nous regarder, tout surpris : “Ah, vous voyez ? Ces filles sont au Petit-Dakar !” C’était un stimulant pour les autres filles… » (Marguerat & Peleï 1992 : 184-185).

44 En fait, c’est dès l’époque allemande que les cadres techniques togolais (comptables, dactylos, dessinateurs…) ont commencé à s’expatrier en grand nombre au service des firmes commerciales européennes. Un seul exemple : au moment où il fut choisi comme roi de Glidji, en 1929, Agbanon II (personnage majeur de l’histoire politique du Togo pendant un tiers de siècle) était ainsi agent commercial au Congo belge.

45 Il y a ainsi quatre lycées dans un rayon de 30 km autour de Kara (plus un excellent collège militaire), et les bourses ont toujours été attribuées très libéralement aux bacheliers de la région. Mais d’autres populations, comme les Tchokossi, les Tchamba ou surtout les Konkomba sont toujours aussi rétives devant l’école.